|

|

[ Actu ] [ Rétro ] [ Avant que l'ombre...Live ] [ Photos ] [ Clips ] [ TV ] [ Liens ] [ VouX ]

|

|

|

|

Rétrospection Giorgino

10/07/2007 14:24

Raconter l’histoire singulière de film Giorgino, son tournage, les conditions de sa réalisation, et son terrible échec, équivaut à rentrer dans une période sombre, épaisse et douloureuse de la carrière artistique de Mylène Farmer et de Laurent Boutonnat. Le tandem est depuis toujours habité par le désir de faire du cinéma. Leurs goûts les poussent vers les films de David Lean, Sergio Leone, Andrei Tarkovski, Roman Polanski… des œuvres démesurées, des allures de long supplie, de « grand film malade » pour reprendre l’expression de François Truffaut.

Dès le début des années 1980, Laurent a en tête le film Giorgino. Le projet est ambitieux. Boutonnat prend cependant contact avec un producteur dès l’année 1987, mais rien n’aboutit. Giorgino ne se fera finalement qu’en 1993, alors que le duo artistique, arrivé au sommet de sa gloire, n’a plus rien à prouver.

Durant l’été 1989, Laurent finalise le scénario du film avec son compère Gilles Laurent. L’histoire a pour fond historique

la Première

Guerre

mondiale, et met en scène une romance glauque sur fond de thriller campagnard : Giorgino Volli, un médecin militaire gazé pendant la guerre, revient dans son village pour retrouver les orphelins dont il s’occupait avant son départ. Mais les enfants se sont mystérieusement noyés au cours d’une promenade avec l’étrange fille du médecin du village voisin, Catherine Degrâce. C’est Mylène qui interprétera ce dernier rôle.

Laurent sait déjà que son film va coûter très cher. Le jeune homme est gérant deux sociétés : Toutankhamon (1987) et surtout Heathcliff (1989). Polygram France s’associe à heathcliff, sur la base d’un partenariat à 68%-32%, pour une fourchette de coût de réalisation variant entre huit et douze millions d’euros (Boutonnat refusera toujours de communiquer des chiffres plus précis). Le Centre national de la cinématographie apporte également son agrément et une aide, après plusieurs présentations du scénario, ainsi que la chaîne Canal + (contre l’exclusivité du passage du film). Laurent souhaite s’entourer des meilleurs dans chaque domaine, et l’équipe technique ressemble à un plateau de luxe. C’est Pierre Guffroy qui préside au décor. Décorateur sur Le Testament d’Orphée (Cocteau), Paris brûle-t-il ? (René Clément), Le Locataire (Roman Polanski) en 1986 et Valmont (Milos Forman) en 1990.

Guffroy est contacté par Laurent au début des années quatre-vingt-dix, et les deux hommes effectuent plusieurs repérages, dans le Massif central, le Vercors (lieu de tournage de « Tristana ») et le Jura. Puis, sans doute après les tournages de « Désenchantée » et « Regrets » en Hongrie, la décision est prise de tourner en Tchécoslovaquie. Les décors sont construit en trois mois, de septembre à décembre 1992 : forêt, marais, intérieur de l’orphelinat sont élaborés dans les studios Barrendow à Prague. Parallèlement, l’ensemble du village et les décors extérieur sont réalisés en haute Slovaquie (au sud de

la Pologne

), dans le parc national des Tatras : « Je suis arrivé sur une vaste lande traversée par un méchant ruisseau qui débordait à chaque grosse pluie. J’ai commencé par faire construire un pont pour permettre l’accès sur les lieux des techniciens et des matériaux. On a mis à ma disposition une centaine de gars, des menuisiers, des peintres, des gens avec beaucoup de bonne volonté mais pas très spécialisés. » (Pierre Guffroy, dossier de presse Giorgino, 1994)

| |

|

|

|

|

|

|

|

Rétrospection Giorgino suite

10/07/2007 14:22

On retrouve dans l’équipe Jean-Pierre Sauvaire, qui s’est occupé de la lumière sur les premiers clips de Mylène. Le casting est impressionnant, et tout à fait hétéroclite. Outre Mylène Farmer, qui tient le rôle de Catherine Degrâce, on trouve pêle-mêle : Jean-Pierre Aumont (Drôle de drame, Hôtel du Nord,

La Nuit

américaine), Joss Auckland (Le Sicilien, L’Arme fatale II), Louise Fletcher (Vol au-dessus d’un nid de coucou), France Barber (Prick up your ears, Sammy & Rosie s’envoient en l’air) ou Albert Dupontel, comique décalé (qui s’avérera également un grand acteur par la suite). Reste un problème : qui va interpréter le rôle-titre, Giorgino, alias Giorgino Volli.

Boutonnat ne le trouve pas tout de suite. Malgré ses recherches, aucun acteur ne semble pouvoir composer ce personnage au teint cireux, violent et lumineux (Hugh Grant aurait été contacté pour le rôle). C’est finalement aux Etats-Unis que Laurent déniche la perle rare : Jeff Dahlgren, fils d’un décisionnaire chez MGM, musicien dans un groupe punk Wasted Youth et photographe à ses heures, s’implique avec énergie dans le projet : « J’ai rencontré Laurent à Los Angeles. Il m’a fait passer des tests sans me donner de réelles indications sur le personnage de Giorgino, puis il m’a donné un chapeau noir et un manteau noir (ceux que devait porter Giorgino dans le film). Il m’a observé longuement… puis il m’a donné le scénario. » (Jeff Dahlgren, dossier de presse Giorgino, 1994) Etant donné la diversité du casting, le film se fera en anglais, défi supplémentaire.

Laurent Boutonnat est présent sur les lieux du tournage dès la fin de l’année 1992, et délègue la réalisation du clip « Que mon cœur lâche » à Luc Besson. Mylène le rejoint rapidement, pour s’immerger dans cette ambiance glacée, mais familière depuis « Tristana », « Désenchantée » et « Regrets ». La star disparaît alors complètement des médias pendant quasiment deux ans. Elle s’acquitte néanmoins d’une prestation aux World Music Awards de Monte-Carlo, en mai 1993, où elle est récompensée pour ses ventes. Elle interprète « Que mon cœur lâche », en boxer et peignoir blanc, devant un parterre de star, dont , ironie du sort, Michael Jackson (présent rappelons-le sous forme d’un sosie ridiculisés dans le clip de Besson !). Le play-back est mauvais, et la chanteuse s’éclipse rapidement…

Le tournage de Giorgino, débuté en janvier 1993, dure cinq mois au total, dans le plus grand secret. Rien n’est facile : froid extrême (-20°C), rapport tendus, histoire morbide et glauque…

Achevé au printemps 1993, le tournage fait ensuite place à la postproduction, exceptionnellement longue, puisqu’elle dure presque un an. Ne laissant rien au hasard, Boutonnat compose la bande originale du film, long moment funèbre et baroque, et l’enregistre avec l’orchestre philarmonique de Prague (sous la direction d’Yvan Cassar). Le mixage est confié à Thierry Rogen.

Dès le moi de décembre 1993, le magazine Studio offre une couverture à Mylène pour illustrer son dossier sur les films les plus attendus de l’année 1994. Giorgino en fait partie. On découvre la nouvelle figure de la star, cheveux longs, regard fou. Lors d’une longue interview, elle revient sur les débuts de sa carrière, ses désirs de cinéma (d’autre propositions cinématographiques lui ont été faites dans le passé, dont une de Nicole Garcia, en 1989, pour le film Un week-end sur deux, refusé pour cause de tournée) et bien entendu Giorgino, où elle ne laisse planer aucun doute quant à la difficulté du tournage. Lorsqu’on lui demande si ses rapports avec Boutonnat on changé, elle avoue : « Forcément, puisque j’ai découvert un autre homme. Il n’y a pas à se demander si c’est en bien ou en mal, ils ont simplement changé. C’était avec moi qu’il était certainement le plus dure, mais ça, c’est assez normal. Ce qui était surprenant, dans sa propre folie, très raisonnable bien sûr, mais quand même… C’était une machine de guerre ! Et j’ai parfois eu le sentiment d’être là, moi, l’être le plus fragile du monde, face à cette machine de guerre. » (Studio, décembre 1993)

La sortie du film est initialement prévue pour le 24 août 1994 et ses affiches publicitaires sont placardées dès le printemps : « Il est certaine histoire dont personne ne souhaite être le héro » souligne funestement la base-ligne. Après visionnage du film au mois de mai 1994, le distributeur AMLF le juge trop long (plus de quatre heures) et conseil à Boutonnat de l’amputer d’environ une heure. Le film fera finalement deux heures et cinquante-sept minutes (la barre « psychologique » des trois heures ne devant pas être dépassée). En attendant, la sortie est repoussée à octobre 1994, ce qui a pour résultat de faire augmenter la pression médiatique.

| |

|

|

|

|

|

|

|

Rétrospection Giorgino suite

10/07/2007 14:21

Au moment de la sorti du film, le tandem Farmer/Boutonnat enchaîne également quelque apparitions télévisées. Dans l’image que renvoient les deux acolytes durant leurs prestations, on ressent d’emblée un malaise : Boutonnat a l’air épuisé, un rien hagard, et Mylène brisée, apeurée, comme si elle n’avait pas encore quitté la peau de Catherine Degrâce et l’ambiance glauque du film. Des interviews sont également données à la presse par Mylène et Laurent, en l’absence du rôle principal, Jeff Dahlgren. Le malaise est une fois de plus perceptible : « Après les scènes, je n’avais qu’une envie : aller me cacher. Quand on sort de soi ce que l’on ne s’autorise à laisser voir dans la vie de tous les jours, il faut un moment pour se reprendre, pour ne pas imposer aux autres, une fois le mot « coupez » prononcé l’indécence de ses pulsions secrètes. C’est très fatigant aussi cette extériorisation de soi, c’est très violent » (Mylène Farmer, Télé 7 Jours, octobre 1994) ; « Dès l’instant où le tournage a commencé, la pression a été telle que mon comportement est devenu quelque chose d’incontrôlable. On est quelqu’un d’autre. J’avais l’impression d’être fou, dans un autre monde. J’aurais pu tuer froidement quelqu’un ! » (Laurent Boutonnat, Studio, octobre 1994)

Quand la sortie nationale du film a enfin lieu, le 5 octobre 1994, il est déjà trop tard comme si Giorgino était fatalement voué au naufrage. D’emblée rebutée par la longueur et la noirceur de l’œuvre, la presse se déchaîne : « Trois (très) longues heures durant lesquelles le cinéaste se fait plaisir, distille un scénario presque inexistant et se grise d’une imagerie à la fois romanesque et morbide, sur fond de musique angélique, dont il est également l’auteur. On voit bien ce qu’a voulu faire Laurent Boutonnat : une fresque lyrique à

la David

Lean.

Hélas on est plus près du Ken Russel des mauvais jours » (Télérama, octobre 1994) ; « Il faut au spectateur un certain courage pour affronté les trois heures que dure le film et connaître le dénouement de cette histoire amphigourique. Peut-on vraiment parler de mise en scène lorsqu’une séquence entière raconte ce qu’un seul plan aurait suffi à dire ? A-t-on dit à Laurent Boutonnat que tout ce faux luxe signale la présence du décor ? » (Les Cahiers du cinéma, novembre 1994) C’est fini pour Giorgino : douze millions d’euros (estimés) dépensés pour à peine soixante mille entré dans toute

la France

(soit le « noyau dure » des fans de la chanteuse. Autrement dit, eux seuls répondirent présent…). En cette année 1994, les cinéphiles préféreront Pulp Fiction (Tarantino), Léon (Besson), Forest Gump (Zemeckis) et surtout Quatre mariages et un enterrement (Newll).

Laurent Boutonnat est abattu, et enlève immédiatement au public toute chance de voir son œuvre dans le futur : excepté la chaîne Canal +, ou Giorgino est diffusé quatre fois (au lieu des six habituelles et dont une seul fois en version originale), il refuse toute diffusion par d’autre chaînes télévisées. Il rachète également les parts de Polygram, et s’oppose par la suite à toute diffusion publique de son film. Mylène, très affectée elle aussi, s’envole pour des ailleurs californiens, histoire de digérer cette claque cinglante, et de rependre son souffle…

| |

|

|

|

|

|

|

|

***Rétrospection l'Autre***

17/04/2007 11:30

L’année 1990 est consacrée pour Mylène à quelques apparitions télé à l’étranger (notamment pour la promo de « Douce »), à l’apprentissage de la peinture, de l’anglais (grâce aux célèbre cours Berlitz), et enfin à l’écriture d’un nouvel album studio. Pendant ce temps-là, le live En concert s’écoule à 600 000 exemplaires, et la cassette vidéo du spectacle à 30 000.

En janvier 1991, Laurent Boutonnat se rend à Budapest pour préparer les deux prochains clips qu’il doit tourner, et qui seront les deux premiers singles (« Désenchantée » et « Regrets ») extrait de l’album à venir, L’Autre. Une équipe hongroise (Mafilm Europa, impliquée dans le tournage du Cyrano de Jean-Paul Rapeneau, sorti en 1990) a préalablement effectué des repérages : usine et bâtiments désaffectés, cimetières abandonnés, etc. le choix de

la Hongrie n’est pas anodin : d’une part, l’univers concentrationnaire et morbide des deux clips scénarisés par Laurent Boutonnat réclame des paysages hors normes ; d’autre part, les coûts de réalisation sont moindres. Mylène rejoint l’équipe, accompagnée entre autres par son manager Thierry Suc et la photographe Marianne Rosenstiehl. La chanteuse est suivie peu après par Paul Van Parys (assistant de Laurent Boutonnat pour Toutankhamon et aujourd’hui « tête pensante » financière et producteur exécutif pour Requiem Publishing et Stuffed Monkey (la société de production gérée par Mylène) et le chanteur Jean-Louis Murat, qui doit donner la réplique à Mylène pour le duo « Regrets ». Curieux et original mariage entre la pasionaria du Top 50, souvent détestée par l’intelligentsia, et le chouchou des critiques rock branchés et des jeunes étudiantes en lettres, tout auréolé de la gloire de son dernier album Cheyenne Autumn. Les deux artistes ont entretenu une longue relation épistolaire avant de se voir, mais Mylène reste mystérieuse quand aux circonstances exactes de leur rencontre.

Le single « Désenchantée » sort le 18 mars 1991 et remporte immédiatement l’adhésion de public. Si la chanteuse opte pour un nouveau look, les paroles de ce nouveau titre sont également différentes de ce qu’elle a pu écrire par le passé. Le ton est discret, actuel, et sans appel : « Tout est chaos / A côté / Tout mes idéaux des mots abîmés / Je cherche une âme qui / pourra m’aider / Je suis d’une génération désenchantée. » Mylène s’ancre dans la société et adresse un message fédérateur à son public : « Rien ne tient, de nos idéaux, de nos espoirs. Pourtant ce n’est pas triste. Une énergie, comme une révolution, la fin des leurres, peut-être. » (Télé 7 Jours, avril 1991) Mots lucides sur une musique redoutable, « Désenchantée » devient peu à peu « l’hymne farmérien » par excellence, bien que la chanteuse insiste clairement sur son absence de revendication politique. Malgré tout, en pleine grogne sociale, la récupération pointe parfois le bout de son nez : « Retour de l’androgyne Mylène Farmer pour son nouvel album L’Autre (Polydor). Avec d’emblée une pépite, « Désenchantée ». Un tube à rendre nerveux les éléphants du PS. « Dix ans qu’on sème », proclament les ténors de la rue de Solférino. « Qu’a-t-on récolté sinon une jeunesse sacrifiée sur l’autel des ambitions politicienne ? » rétorque, amère, la chanteuse au look de petit marquis du show-biz, laquelle ne nous avait pas habitués à une telle clairvoyance d’esprit (sic). » (L’Humanité, mai 1991) Le clip de « Désenchantée », très attendu, est diffusé début avril, en avant-première sur la chaîne A2. Dans une ambiance fascinante et intemporelle, Mylène grimée façon héros de Dickens (mais version chic, puisque habillée par Mugler !), débarque dans une prison peuplée d’êtres étranges et ingrats qui subissent le joug d’une matrone sèche et inhumaine (incarnée par la seul actrice professionnelle parmi les figurants). Humiliée, bafouée, Mylène, après avoir mangé un cafard en plastique (beurk quand même !) est à l’initiative d’un putsch à l’intérieur du bâtiment. Les incarcérés s’enfuient alors, emmenés par la chanteuse, pour s’arrêter net devant

la Puszta (cette plaine qui s’étend à l’infini ; Que faire ? Où aller ? Le regard des insurgés se fige : le vertige du choix les anéantit. La liberté n’existe pas…

Le public a également droit à une grosse exclusivité télévisée : ayant permis en début d’année aux caméras de l’émission Pour un clip avec toi (M6) de pénétrer sur le tournage de son clip et de l’interviewer, Mylène Farmer se confie pendant un long moment au présentateur Laurent Boyer. L’animateur admiratif ne tarit pas d’éloges sur la chanteuse : « Le tournage du clip a eu lieu dans une usine désaffectée, à six kilomètres environ de Budapest […]. [Il] commençait à six heures du matin pour ne se terminer qu’à six heures du soir passées. Nous étions tous transis de froid, les pieds pataugeant dans la neige. Pas star pour deux sous, Mylène ne s’est pas plainte une seule fois. » (Télé 7 Jours, avril 1991)

| |

|

|

|

|

|

|

|

Rétrospection l'Autre suite

17/04/2007 11:28

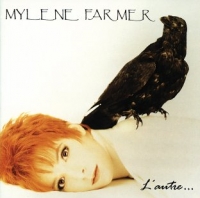

L’album L’Autre sort le 8 avril. Sur la pochette, une Mylène Farmer diaphane est couchée, un corbeau sur l’épaule. N’étant jamais à court d’idées promptes à faire causer dans les salons, Mylène débute son disque par un « Agnus Dei » mêlant sexe et religion (les chœurs sont assurés par Christopher Thompson, fils de Danièle, alors que le jeune homme tente au même moment d’entamer une carrière de chanteur). Cette alliance d’érotisme et de sacré, chère à l’écrivain Georges Battaile, plane également sur différents titres de l’album : des chansons comme « L’Autre » ou « Il n’y a pas d’ailleurs » peuvent se concevoir comme des appels mystiques ou amoureux. « Désenchantée » semble également adressé à ce Dieu qui brille par son absence. Mylène, de son propre aveu, s’ouvre désormais un peu plus au monde qui l’entour : de la quête de l’Autre dépend désormais sa propre identité. Cela se passe parfois de manière moins poétique, à l’instar du désormais culte « Pas de doute », qui déplore les méfaits de l’éjaculation précoce (évidement sur le mode du double sens !) : « Pas de doute ainsi c’est sans doute une fuite / Mais te décharger de tout c’est illicite / Pas de doute ami, là tu t’emballes / Quand tu n’as plus ta tête, tu fais tout trop vite. » Sans oublier évidemment, outre « Désenchantée », les chansons « à fort potentiel commercial », comme « Regrets », l’ombrageux duo avec Murat, ou « Je t’aime mélancolie », un rap. Si l’album reste de qualité, l’option est désormais prise de se cantonner à un genre dont finalement Laurent Boutonnat et Mylène Farmer demeurent les inventeurs : la variété élégante et morbide. La maison de disques Polydor, l’équipe de production et de réalisation sont en gros les mêmes, avec un ajout du côté marketing : la société de design graphique Com’NB créée en 1990 par Henry Neu, s’occupe désormais des visuels, du « marchandising » et des opérations promotionnelles envers les médias. Neu a auparavant été « testé » par Polydor avant de prendre en charge la communication visuellle de Mylène Farmer, poste ô combien important. C’est à partir de l’album L’Autre que vont pulluler les objets parfois dément sortis de l’imagination de Neu (mais toujours sous contrôle de Mylène). C’est aussi un virage dans le phénomène de la collection, puisque, en promo prompts à exciter l’attention du collectionneur le plus modéré !

L’album L’Autre, galvanisé pas « Désenchantée » - qui emporte immédiatement un succès sans précédent (le single restera classé 1er au Top 50 pendant plus de deux mois, se vendra en tout à plus d’un million d’exemplaires et sera répertorié par

la Sacem

comme le titre ayant rapporté le plus de droit d’auteurs pour l’année 1992) -, est bien accueilli par les médias. Au printemps 1991 sort la première biographie « autorisée » de l’artiste par Philippe Séguy, Ainsi soit-elle, un beau livre d’une centaine de pages avec photos inédites, anecdotes et dessins de la star.

Fin juillet, comme il fallait s’y attendre, le duo Farmer/Murat, « Regrets », sort en single. Le bonheur impossible et l’obligation au renoncement sont stigmatisés dans ce texte que n’aurait pas renié Cioran (moraliste et philosophe roumain admiré de Mylène) : « N’aie pas de regret / Fais-moi confiance et pense / à tous les no way / l’indifférence des sens / N’aie pas de regret / Fais la promesse tu sais que / l’hiver et l’automne n’ont pu s’aimer. » Comme d’habitude, des remixes sont disponibles (tour de force si l’on considère l’aspect down-tempo du titre). « Regrets » marche plutôt bien, en raison notamment de l’union heureuse des deux voix. De plus, les deux artistes se complètent : Mylène tire Murat des ténèbres d’un certain univers branché et le sombre Auvergnat apporte une petite touche underground dans l’univers calibré de la star rousse : « On dirait des jumeaux, on est de la même eau ! Aujourd’hui deux personnes sur trois me parlent de ce duo, y compris les gens qui m’écrivent, c’est étonnant. Nous avons reçu des centaines de lettres de jeunes filles nous disant : « J’aurais aimé que vous soyez mon frère ou ma sœur » ou « J’aimerais avoir des parents comme vous. » C’est dingue ! » (Jean-Louis Murat, Chorus, n° 6, 1993)

| |

|

|

|

|